ブログ

慶弔休暇の申請手続きを電子化しよう!アプリ開発方法まで解説

慶弔休暇は突発的に発生するため、スムーズな申請と承認が求められます。 しかし、従来の申請方法では、手続きの煩雑さにより連絡が遅れることが少なくありません。

そこで、今回は慶弔休暇申請の電子化について詳しく解説します。誰でも真似できるアプリ開発方法もご紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

慶弔休暇とは

慶弔休暇とは、結婚や出産などの慶事、または親族の逝去に伴う弔事の際に取得できる休暇のことを指します。

一般的に、慶事・弔事の内容や血縁関係によって取得できる日数が異なりますが、法律で具体的な日数は定められていません。そのため、企業ごとに休暇日数や給与の支払い有無を自由に決定でき、福利厚生の一環として制度を設けるケースが多く見られます。

企業によっては、就業規則に慶弔休暇の日数を明記していたり、休暇取得の際に死亡診断書や会葬礼状の提出を求めたりすることもあります。

<忌引き休暇の日数例>

|

続柄 |

日数 |

|

父母 |

5~10日程度 |

|

配偶者 |

|

|

兄弟 |

2~5日程度 |

|

姉妹 |

|

|

祖父母 |

|

|

叔父・叔母 |

1日程度 |

|

孫 |

|

|

その他 |

慶弔休暇の申請方法

慶弔休暇の取得日数は、家族の関係性や会社の規則によって異なるため、必要に応じて会社の担当者や人事部に相談することが大切です。

親族の訃報は突然訪れることが多いため、上司への迅速な報告が求められます。基本的には、訃報が入ったら速やかに上司や人事担当者に連絡し、忌引き休暇を申請します。 また、深夜や早朝に訃報が入ることもあるため、電話が難しい場合はメールやチャットツールを利用するのが一般的です。

<忌引き休暇の申請>

〇〇部長 お世話になっております。〇〇です。 夜分遅くにご連絡して申し訳ございません。 〇月〇日に父が逝去いたしました。 突然の申し出で大変恐縮ですが、葬儀・告別式のため〇月〇日~〇月〇日まで休暇を頂けますか? 葬儀・告別式の詳細につきましては詳細が決まり次第、ご連絡します。 なお、休暇中の連絡先は(090-XXXX-XXXX)です。何卒、宜しくお願い致します。

慶弔休暇の申請を電子化するメリット

従業員に慶弔休暇をスムーズに取得してもらいたい場合、申請の電子化は有効な手段です。

メールによる申請は「どのようにメールを記載すべきかわからない」「どれぐらいの日数休めるのだろうか」と、従業員の心理的負担にもなりかねません。このような問題を解決するために電子化をおすすめします。ここでは、慶弔休暇の申請を電子化するメリットについて詳しく解説します。

メール作成が不要になる

慶弔休暇、特に忌引き休暇の申請を電子化すれば、従業員はシステム上で「故人との関係性」「葬儀の日時」「連絡先」など必要事項を入力するだけで簡単に申請できます。

忌引き休暇は誰もが何度も経験するものではなく、突然訪れることがほとんどです

。そのため、従業員は「どのようなメールの文面を作成すべきなのか」「上司にどのように伝えれば失礼がないのか」といった悩みを抱えることが多くなります。 しかし、電子申請システムを導入すれば、こうした文面作成の手間を省き、簡単な入力だけで申請できるため余計なストレスを軽減することができます。

休暇日数を確認できる

アプリ上に血縁関係ごとの休暇日数を明記しておけば、従業員が「何日の休暇が取得できるのか」を確認できます。 就業規則に慶弔休暇の規定が記載されていたとしても、深夜や早朝に訃報が入った場合、すぐに確認するのは難しいものです。

その結果「親が亡くなった場合、何日休めるのだろうか?」「配偶者の親の場合はどうなるのか?」といった不安を抱えながら、上司に確認しなければなりません。

しかし、電子化によってシステム上で簡単に休暇日数をチェックできるようにしておけば、従業員はすぐに必要な情報を得られて混乱を防ぐことができます。また、会社側としても、統一されたルールのもとで休暇を付与できるようになります。

アプリ通知ができる

慶弔休暇を申請後、上司や総務に通知が届くように設定できます。 アプリの通知機能により、上司が外出している場合やリモートワークを行っている場合でもスムーズな対応が可能になります。 また、SlackやTeamsと連携させることで、さらにスムーズな承認フローが実現することも可能です。

上司と総務に連絡ができる

電子化によって、上司と総務が同時に申請を受け取ることで、弔慰金の手続きやその他の対応を迅速に進めることが可能になります。必要な支払い処理がスムーズに行われ、従業員の遺族に対するサポートが円滑に進みます。

慶弔休暇申請アプリの開発方法

慶弔休暇申請を電子化したい場合は、アプリをローコードで開発しましょう。ここでは、ローコード/プロコードツール「consentFlow」であれば、3STEPで慶弔休暇申請アプリを開発できます。 ワークフローを設計する 申請フォームを作成する ワークフローと申請フォームを連携する ここでは、各手順について詳しく解説します。

ワークフローを設計する

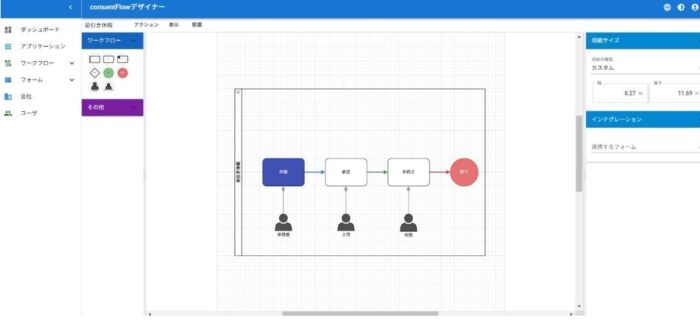

まずはワークフローを設計します。 consentFlowは高機能ワークフローエンジンが搭載されており、キャンパス上で承認フローを描くだけでワークフローを構築できます。 今回は「申請者→上司→総務」というワークフローを描きました。 承認フロー図の書き方について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。

関連記事:『承認フロー図の描き方!描くために必要な図形も踏まえて解説』

申請フォームを作成する

次に、申請フォームを作成します。 左のパーツをドラッグ&ドロップするだけで簡単にフォームを作成できます。使用したパーツは下記にまとめました。

ワークフローと申請フォームを連携する

最後にワークフローと申請フォームのプログラミングコードを出力して連携します。 申請フォームのJSONコードをエクスポートします。 2. ワークフローのJSONコードをエクスポートして貼り付ける 3.コードを指定フォームにコピー&ペーストすれば完成

まとめ

慶弔休暇は、従業員が結婚や出産などの慶事、または親族の葬儀に参列する際に取得できる重要な休暇です。しかし、従来の申請方法では、メール作成の手間や上司への報告手順の煩雑さが課題となることがありました。

本記事では、慶弔休暇の基本的な内容を確認しつつ、申請手続きを電子化するメリットについて解説しました。電子化によってスムーズな対応が可能となります。そのため、従業員がより働きやすい環境を作りたい方は、慶弔休暇申請アプリを開発してみてください。